視床(手)から改善する可動域について

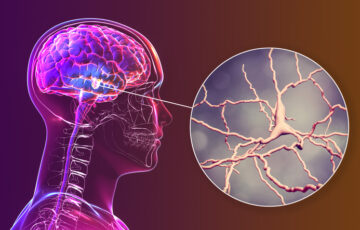

視床は、脳内で感覚情報を中継する重要な部位であり、運動や感覚機能の調整にも関与しています。視床は、手の可動域(関節の可動性)や運動制御においても、非常に重要な役割を果たしていますが、まず視床が手の可動域にどのように関わっているのかを理解するためには、視床の基本的な役割を理解する必要があります。

視床の役割

視床は、大脳皮質と他の脳の部位(特に脳幹や小脳、脊髄)との間で感覚情報を伝える「中継地点」として機能しています。視床は感覚入力を集約し、適切な場所に送ることで身体の各部位の動作を調整します。特に、以下のような役割を担っています:

感覚情報の中継:視床は、触覚や温度、痛み、深部感覚などの感覚情報を大脳皮質に送ります。この感覚情報は、手や腕の動作に必要なフィードバックを提供し、正確な運動制御を可能にします。

運動調整:視床は、運動制御の一部にも関与しています。運動の計画や調整を行う役割があり、手の運動のスムーズな発現に寄与しています。

視床と手の可動域の関係

手の可動域(ROM:Range of Motion)は、関節が動く範囲のことを指し、手の機能にとって非常に重要です。視床が正常に機能している場合、手や腕の可動域は適切に制御されます。しかし、視床の機能に障害があると、手の可動域に影響を与えることがあります。これには以下のようなメカニズムが関係しています。

1. 感覚フィードバックの低下

視床は、手の感覚情報(深部感覚や触覚)を脳に送る重要な役割を担っています。手の可動域を改善するためには、関節の位置や動きに関する感覚フィードバックが必要です。視床に障害が生じると、これらのフィードバックが正確に脳に届かず、運動制御に誤りが生じます。その結果、関節の可動域を最大限に活用できなくなります。

例えば、視床に障害があると、手を動かすときに「どの位置に手があるのか」という感覚が鈍くなり、適切な関節の動きができなくなることがあります。これが手の可動域の制限に繋がります。

2. 筋緊張の不調整

視床は、手の動きに関与する筋肉の緊張を調整する役割も担っています。視床が適切に機能しない場合、手の筋肉が過剰に緊張したり、逆に緩みすぎてしまうことがあります。このような筋緊張の不調整は、手の可動域を制限する原因となります。

例えば、視床障害により筋緊張が高まり、手や指の動きが制限されることがあります。逆に筋緊張が低下すると、手の動きが不安定になり、可動域が広がりすぎることがありますが、コントロールが効かず、動作が不正確になります。

3. 運動の協調性の低下

視床は運動の協調にも関与しており、手や腕の動きをスムーズに調整するために重要です。視床が正常に機能しないと、手の動きが不器用になり、関節の可動域をフルに活用できなくなります。これは、動作が過度にぎこちなくなったり、動作が不完全になることで、手の可動域が制限されることに繋がります。

視床障害による手の可動域の改善アプローチ

視床の機能不全による手の可動域の制限を改善するためには、以下のようなアプローチが有効です:

1. 感覚フィードバックを強化する

手の感覚情報を脳に正確に伝えるために、触覚刺激や深部感覚訓練を行います。これにより、手の位置や動きに関する感覚が改善され、可動域の改善が期待できます。例えば、手に軽い触覚刺激を加える、または関節を動かす際に視覚や触覚で確認しながら行う方法が効果的です。

2. 筋緊張の調整

視床障害が原因で過剰な筋緊張が生じている場合は、筋弛緩法やストレッチを行うことで筋緊張を緩和します。逆に筋緊張が低下している場合は、筋力トレーニングや適切な動作の指導を行うことで、筋肉を強化し、手の可動域を安定させることができます。

3. 運動の協調性を高める

視床障害により手の動きが不器用になる場合、協調運動トレーニングを行うことが重要です。手を使った細かい動作(例:ペンを持つ、物を持ち上げるなど)を繰り返し行うことで、手の協調性を高め、可動域を改善することができます。

この情報へのアクセスはメンバーに限定されています。ログインしてください。メンバー登録は下記リンクをクリックしてください。