肩甲骨と脊柱の基本的な位置関係

肩甲骨(Scapula)は胸郭の後外側に浮いている三角形の骨で、胸椎(T2〜T7あたり)の高さに位置する。

解剖学的には、肩甲骨は関節的には脊柱と直接つながっていない(筋肉・筋膜・靭帯で間接的に連結)。

胸椎の屈曲・伸展・回旋・側屈の動きに応じて、肩甲骨は傾き・回旋・内外転・上下動を伴う。

肩甲骨の安定性に関与する脊柱の要素

胸椎の可動性が低いと、肩甲骨が過度に動きすぎて代償動作を引き起こす(例:肩関節インピンジメント)。

頸椎の前方突出があると、肩甲骨のポジションが不安定になり、僧帽筋・肩甲挙筋・小菱形筋などの筋バランスが崩れる。

骨盤や腰椎のアライメントも、連鎖的に胸椎・肩甲帯へ影響を与える。

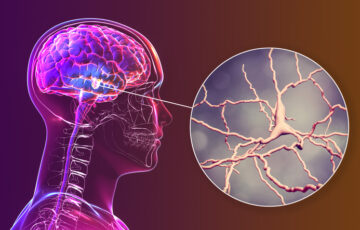

神経学的観点も重要

肩甲骨周囲筋は**頸神経叢(C3〜C5)や腕神経叢(C5〜T1)**から支配されており、頸椎アライメントの影響を強く受ける。

例えば**副神経(CN XI)**は僧帽筋に、胸背神経は広背筋に、長胸神経は前鋸筋に関与する。

したがって、**神経の滑走性や感覚入力(特に皮膚・筋膜・視覚・前庭)**も肩甲骨と脊柱の連動に影響を及ぼす。

臨床・指導現場での評価と応用

評価のポイント

静的評価:肩甲骨の位置(内転/外転・挙上/下制・傾き)と胸椎カーブ(後弯の程度)をセットで観察。

動的評価:アームリフト時に肩甲骨の回旋量、脊柱の可動性(伸展・回旋)を同時に観察。

介入の考え方

肩甲骨周囲筋のトレーニングだけではなく、胸椎伸展モビリティの向上が不可欠。

クロスパターン(対角線上の動き)や体性感覚・視覚・前庭覚の統合を活用して、脳から動作連動を再学習させるアプローチが効果的。

呼吸・皮膚感覚・支持面の調整も肩甲帯と脊柱の連動に大きな影響を与える。

この情報へのアクセスはメンバーに限定されています。ログインしてください。メンバー登録は下記リンクをクリックしてください。